|

Unsere Gemeindeteile: |

. Gemeindeteil Gollwitz

| Gollwitzer Ortsgeschichte

Gollwitz ist ein malerisch in der Havelniederung gelegenes Sackgassendorf mit einer Zufahrtsstraße zur B1.

Seit 1993 ist Gollwitz Teil von Brandenburg (mit einer zehnjährigen Unterbrechung, in der der Ort zum Amt Emster-Havel gehörte).

Die erste Erwähnung des Dorfes ist 1375 im Landbuch Kaiser Karls IV. belegt. Seit 1664 stand Gollwitz unter dem Patronat der

Familie von Rochow. Die Prägung des Ortes durch die Patronatsfamilie ist bis heute im Ortskern durch das historische Ensemble

aus Gutshaus (seit 2008 betrieben von der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz als Ort der Begegnung für jüdische und nichtjüdische

Menschen - https://www.schlossgollwitz.de), Patronatskirche, Mausoleum und Schlosspark

ablesbar. Im Laufe der Zeit wurde Gollwitz von den Rochows mehrfach verpfändet, verliehen oder verkauft (z.B. an Familie von

Görne oder Familie Tiebe). Das Rittergut von Rochow ist das erste in der Zauche nachgewiesene. Die Bauern- und Kossätenstellen

wuchsen um das Rittergut herum, die guten Böden und die Wiesen und Weiden in den Havelauen sorgten für Wohlstand. Im Jahre

1413 wurde Gollwitz durch die Truppen des Magdeburger Erzbischofs geplündert und niedergebrannt. Im 18. Jahrhundert wurde

zusätzliches Ackerland durch Entwässerung und Grabenlegung gewonnen, außerdem gab es seitdem Schiffereirechte vor Ort.

Die erste Mühle in Gollwitz wurde 1701 errichtet. Noch heute erinnert der Mühlweg daran. 1741 lagerten 30.000 Soldaten

des Regiments Leopolds I. von Anhalt-Dessau für sieben Monate bei Gollwitz; die im Lager ausgebrochene Ruhr-Epidemie

dezimierte auch die Dorfbevölkerung. 1808 legte ein verheerendes Feuer fast das ganze Dorf in Schutt und Asche; der

Wiederaufbau schloss sich sofort an. Ab 1835 setzte als neuer Wirtschaftszweig der Abbau und Handel mit Torf

ein (Verschiffung über die Havel). Ende des 19. Jahrhunderts entstand zudem eine Ziegelei, die zum Gut gehörte.

Die Einwohnerzahl von Gollwitz stieg durch die Industrialisierung von knapp 300 Ende des 18. Jahrhunderts auf

über 470 im Jahre 1925. Knapp 500 Einwohner leben auch heute in dem Ort.

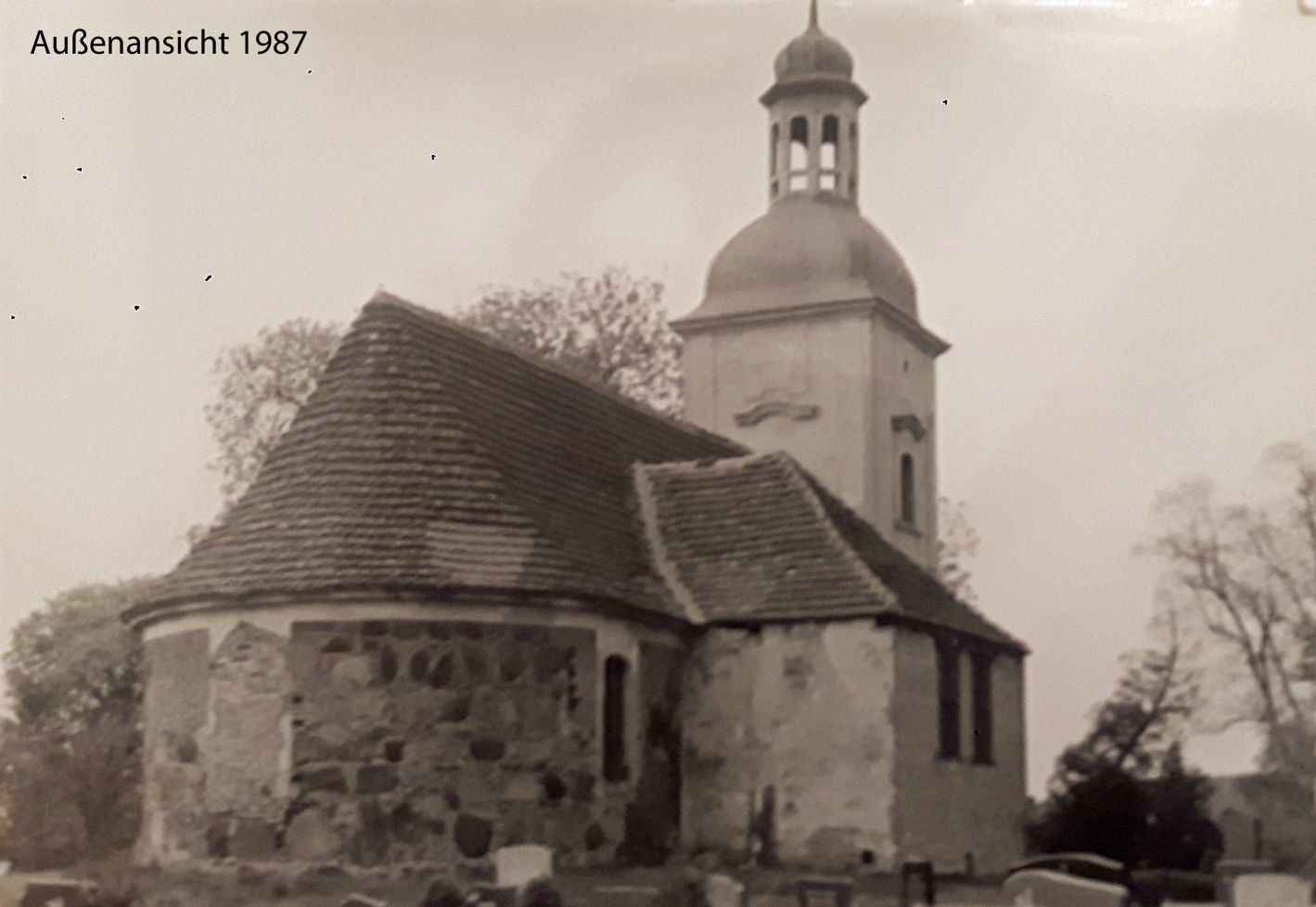

Die Gollwitzer Kirche

Die Gollwitzer Kirche befindet sich am höchsten Punkt des Ortes – jedoch nicht in der Ortsmitte, sondern als

Patronatskirche direkt neben dem Schloss. Die Kirche ist ein spätgotischer Saalbau, der mehrfach umgebaut wurde (1750 unter

Friedrich von Görne; 1823 Einbau der Kanzelaltarwand und klassizistische Umgestaltung im Inneren). Unter der angebauten

Patronatsloge befindet sich eine 1945 von russischen Truppen demolierte Gruft (von Görne), außerdem gibt es zwischen Schloss

und Kirche ein klassizistisches Mausoleum (vom Hagen – von Rochow). In den 1960er Jahren wurden die Kanzel und andere

Ausstattungsstücke entfernt und der Kirchraum in nüchternem Weiß gestrichen. Beim Versuch der Dachsanierung Anfang der 1990er

Jahre entstand weiterer Schaden im Kircheninneren, außerdem wurde die Orgel abgebaut. Bei eine grundlegenden Innenraumsanierung

im Jahr 2021 mit Wiederaufbau der historischen Wäldner-Orgel (von 1869) wird der klassizistische Raumeindruck wiederhergestellt

z.B. durch Nachbau der historischen Empore und Wiederherstellung der ursprünglichen Ornamentik, außerdem werden die

mittelalterlichen Sakramentsnischentüren (u.a. mit spätgotischer Strahlenkranzmadonna) restauriert. Der hölzerne Taufstein

der Kirche ist eine Schenkung der Familie von Rochow aus dem Jahr 1874, die Taufschüssel aus Messing ist eine Nürnberger

Beckenschlägerschüssel aus dem 16. Jahrhundert mit Darstellung der Verkündigung Mariens. Eine der beiden historischen

Bronzeglocken (von 1691) verblieb im Kirchturm, eine zweite wurde im 1. Weltkrieg abgeliefert.

Die Seele von Gollwitz (Beitrag für Blickpunkt Kirche, 2019)

Erst fehlte das Dach, dann fehlten die Menschen - und zuletzt ist der Mut gestorben.

Das ist die neuere Geschichte der Gollwitzer Kirche in einem Satz. So habe ich die Gollwitzer Kirchengemeinde

vor zwei Jahren vorgefunden. Eine einstmals wunderschöne kleine Kirche, aber im Laufe der Zeit verbaut und

vernachlässigt.

Der Mut war gestorben, nicht aber die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Soweit ist es

nicht gekommen. Durch das kleine Gollwitzer Häuflein ist ein Ruck gegangen. Da geht noch etwas. Und gemeinsam

packen wir das an. Gemeinsam heißt: Die Kirchengemeinde, die Ortsgemeinschaft, die Nachbarn. Die Nachbarn,

die vor wenigen Jahren noch in der Kirche unerwünscht waren.

„Kirchen sind die Seelen der Dörfer“, heißt es in einer Verlautbarung unserer Landeskirche. Es ist in Gollwitz

ein Projekt entstanden, das kein Mensch allein stemmen könnte, sondern bei dem alle lokalen Akteure wie Zahnräder

ineinandergreifen und miteinander planen und arbeiten müssen. Am Anfang stand das bekannte Motto: Wir schaffen das!

Und weil viele das für möglich gehalten haben und beherzt mittun, wird es gelingen, da bin ich mir ganz sicher.

Wir arbeiten nun eng mit unserer Nachbarin, der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz zusammen. Über Fördermittel

sanieren wir gerade das kleine Mausoleum und demnächst auch den Kircheninnenraum. Es wird mit Schloss und

Schlosspark ein wertvolles klassizistisches Ensemble entstehen. Aber was nützt das schönste Denkmal, wenn

die Menschen fehlen, die es beleben?

Immer öfter klingelt mein Telefon: Jugendgruppen, Chöre, Familienfreizeiten, interreligiöse Seminare rufen an

und möchten die Kirche sehen und nutzen. Zum Feiern, zum Arbeiten, zu Gottes Lob. Die Gollwitzer Kirchenältesten

haben begonnen, Gespräche im Ort zu führen, angemeldet oder einfach über den Gartenzaun, damit die Kirche wieder

das Zentrum des Dorfes wird, nicht nur historisch, sondern emotional. Die Seele eben.

(Christiane Klußmann)

|

|